飛騨高山の「ブランディング会社」が、リアルな実績を作る為に、自社での商品開発プロジェクトを始動!

弊社では「ゴキゲン×クリエイション」を経営理念に掲げ、これまで「デザイン事務所」から始まった会社を「ブランディング会社」へ成長させ13年間経営してきました。

そんな経営の中で、ずっと考え続けてきたのは、自分たちの「デザイン」「ブランディング」は本当に通用するのか?地域にどう活かせるか?です。「デザインの力」で、飛騨のまちをもっと知ってもらえないだろうか?飛騨へ来てもらうきっかけを作れないだろうか?

しかし、仕事の内容としては、基本的にはクライアントさんから注文をいただき、制作する、受注制作型のデザイン制作では、その前段階から関わることが少ない現状でした。また、ブランディングに力を入れ始めてからも、制作段階のもっと前の事業資金計画の部分から関わることができないか?と、歯痒い思いでクライアントワークでの力不足を実感していました。

そこで、地域の「ブランデイング会社」である僕ら自身が、地域課題に向き合い、ブランディングはもちろん、商品開発の製造から流通、販売まで一貫して携わり、飛騨高山に新たな名物をつくって地域に還元したい!そんな想いから「さるぼぼアイス」プロジェクトが始まりました。

「さるぼぼアイス」考案のきっかけは「地域課題」から

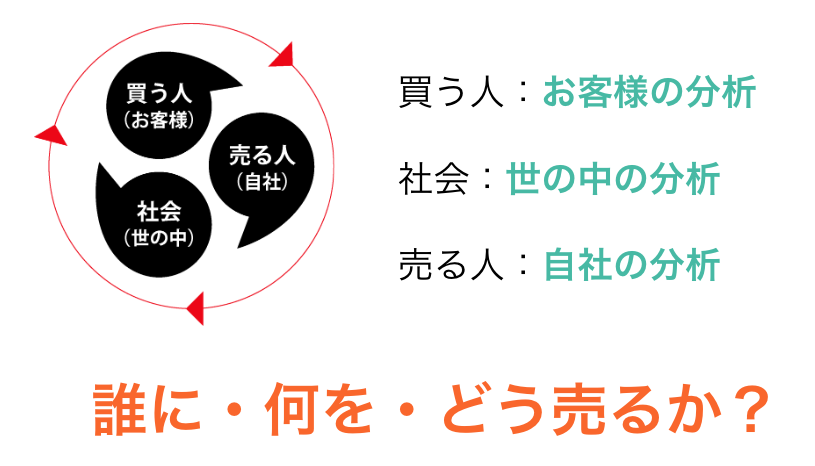

僕たちはまず、弊社の考える「ブランデイングの三つの柱」の視点から

飛騨高山(社会・世の中)の問題点から、リサーチを始めました。

飛騨高山での観光コンテンツの課題・問題解決から見えてくるものはたくさんありました。

・食べ歩きのファーストフードの不足(特にスイーツが少ない)

・日本酒の酒蔵が多く、昼から飲める観光地になっている

(それに合わせて、おつまみになるような食べ物が多い)

・飛騨には特に茶色い食べ物が多い。(中華そば、飛騨牛、ほうば味噌、漬物 等)

上記のような課題と、問題点を把握し、それを解決するとしたら?という目線から、コンセプトを踏まえデザインや販売イメージをしていきました。

そこで、思いついたものが「スティック型のアイスクリーム」

僕が、海外や全国各地の観光地を訪れる中で気付いたのですが、ほぼ全ての観光地で、その地域独自の「スティック型アイスクリーム」もしくは「スイーツアイス」が販売されていました。味や形、販売方法での差別化はもちろん、その地域の名物の素材を生かしたアイスです。例えば、観光地のアイコンや、一種の観光地特有の場所での撮影体験として(いわゆる現代のインスタ映え)定着しているアイス。そういえば飛騨高山ではソフトクリーム系は多いですが、こうした地域独自のアイスは見たことがなかったのです。また、片手で食べ歩きができる、スティックのアイスの需要があるのではないか?と、仮説を立てました。

しかし、なかなか簡単に仮説を立てながら考える事が難しい中で、より細かく世の中や自社分析をする為に活用させていただいたのが、セミナー受講をさせていただきお知り合いになった公認会計士 武田雄治氏が考える。「ビジネスシナリオマップ」でした。

「ビジネスシナリオマップ」は、武田雄治著『「社長」の本分』(中央経済社)にテンプレートが掲載されているものです!

ロジカルにこの枠を埋めていく事で、頭の整理になり、それぞれの分析を元に、さらにイメージの強い「仮説」を立てていく事ができました。

公認会計士 武田雄治氏のビジネスシナリオマップが詳しく知りたい方はコチラから!

なっていきました。

そこで完成したコンセプトがこちら

ワンコインで食べられる美味しくて、カラフルで可愛くて、インスタ映えする片手で食べるスイーツ

気軽に食べれて、かつ写真を撮って楽しめる!若者も多く訪れ、食べ歩きができる観光地でもある飛騨高山でも、こうしたスティック型アイスは需要があるのではないだろうか?と、仮説を深めた先に、コンセプトが見えました。

さらに、SNSやWEBマーケティングが広告の主流になる時代とマッチし、ブランディング会社ならではのキャラクター商品を作ることができるのではないか?という視点から、商品の計画をしていく中で飛騨高山を代表するキャラクターを考えた時に、思い付いたのが「さるぼぼ」です。

そもそも「さるぼぼ」とは?

「さるぼぼ」とは、岐阜県飛騨地方で昔から作られている人形です。猿の赤ちゃんに似ていることから、飛騨の方言で「さる(=猿) ぼぼ(=赤ちゃん)」と呼ばれています。もともとは、1300年前の奈良時代に、中国から日本へ伝わり全国に広がった「這子(ホウコ)」という細長いぬいぐるみだったそうです。赤ちゃんがハイハイする姿をイメージして作られており、当時は貴族のお産のお守りでした。

また、さるぼぼの「猿」は音読みで【エン】と読むため、「縁」とかけて「良縁」や「家庭円満」をもたらす。また訓読みで【さる】と読むため、「去る」とかけて「病が去る」「災いが去る」という二つの意味をかけた縁起物として広まり、昭和の時代に飛騨高山を代表するお土産品として定着したのでした。

このような、意味もある「さるぼぼ」をキャラクターとして起用し、飛騨高山を訪れた観光客のみなさんが、赤色の可愛らしいさるぼぼアイスを手に、古い町並みを歩く様子を想像したらワクワクしてきました。その頭に描いたイメージからまず、アイスの形をデザインをしました。しかし、商品イメージを明確にして形にしてみると、これって本当に作れるの?と自分自身でも思いました。ここからが本格的な商品開発のスタートでした。

頭でイメージした仮説とデザインから、本当に商品ができるのか?

いざ!製造!地域の方々の力を結集して開発!

飛騨高山を代表するお土産品になりうる、地域でも愛される「さるぼぼ」の形のスティク型アイスを作ろう!そう思い立って企画書をつくり、飛騨高山のさまざまな方にご相談させていただきました。

一番苦戦をしたのはこの形。手足が出てて、頭の形も複雑なものを、どうやってアイスの形に仕上げるのか?という部分で、たくさんの方々に連絡をして、奇跡の連続とご縁の繋がりで、なんとか制作工場と提携できました。

幸い、ブランデイング会社は多業種との関わりがある仕事です。また弊社ではスタッフにもそれぞれ商工会議所青年部会(YEG)や青年会議所(JC)に所属してもらい、僕自身も中小企業家同友会やロータリクラブ等で活動してきた経緯もあり、地域での繋がりをつくってまいりました。

アイス製造の材料面においては、飛騨高山の牧場(株)サンライズキャトルファーム 様が生産する牛乳や、小屋垣内農園 様が生産する「雪見イチゴ」を仕入れさせていただき、ご提供いただきました。

さらに、販売方法をどうする?と、流通面においては地域商社の(株)清水弥生堂 様にご協力を依頼し、飛騨高山のお土産屋さんや飲食店を中心に販路を確保していきました。そして、さるぼぼを始めとするお土産品を製造する(有)オリジナル様に「さるぼぼアイス」のデザインに関わっていただき、さるぼぼらしさを再現することに成功しました。

こうして、これまでデザインを通して繋がってきた地域の方々に協力していただき、ついに自社商品「さるぼぼアイス」を開発いたしました。

初回生産分は、地元産の原材料を用いた「飛騨牛乳味」「いちご味」の2種類をご用意して、まずは2020年4月の高山祭の2日間で、1日限定100本!という事で、弊社の事務所の前に冷凍庫を置いて、テスト販売をしました。

それが、想像を超えて午前中でほぼなくなってしまうくらいの反響でした。事前にSNS等で告知していたのもありますが、観光客の方々もビジュアルとネーミングで寄ってきていただき。購入に結びついた2日間でした。

いよいよ!本格、販売開始!に合わせた、SNSやPRでの販売戦略。

「さるぼぼアイス」を飛騨高山の新名物に!

実際、アイスが形になり試作段階に入りながら、次はデザイン制作を軸に販促計画をしていきました。まずは地域のブランディング会社の新たなチャレンジを応援いただくスタートダッシュとして「プレスリリース」に取り組みました。再度、自社で仮説を立てたマーケティングがあっているのか?の確認にも、クラウドファンディングは有益だと考えています。デザインは良くて、形になったとしても、実際の市場が見えているのか?が大事です。実際の商品の世の中の需要の確認にもなる媒体としいて、キャンプファイヤーさんを利用し、上記のストーリーをまとめてページにしました。

https://www.makuake.com/project/sarubobo-ice?fbclid=IwY2xjawLRJfMBHcPBAUsc7Up998oJQW4_XDkFVAxjY2b4O8Vc98LyD_AsqAPvJgtfWd3WuQ

おおよそ、狙い通りのシェアが見込め。無事、希望金額を達成し、支援者の方々からの応援メッセーと共に。実際の高山市内のお土産物屋さんから連絡をいただき、クラウドファンデイングを見たお店の方から、まだ商品が完成していないのにもかかわらず、早速の注文が入りました!

そこからは、プロモーションをひたすら進め、新聞・テレビをはじめとする、各種メデイア。インスタグラム等のSNSでの決まったハッシュタグでの投稿。インフルエンサーの方々にもご協力いただき、一気に広報活動をしていきました。メディアを見たよ!という方から、早速、販売店として登録していただき、注文をいただきながら、製造と販売を繰り返しながら、試行錯誤して足りないものを制作していきました。

怒涛のようなスタートダッシュで、試作販売から3ヶ月を進め。メディア等にも掲載された事を皮切りに、2022年の7月から本格的に販売スタート。始めは5店舗のお客様から始まり、少しづつ、取り扱い店舗の拡大と、製造工程の安定した供給に忙殺されていきました。また、少し知名度が上がった、2023年の2年目には、たくさんの方々にインスタで投稿をしてもらえる商品になり。同じキーワードで上げてくれることにより、より効果が出やすく。インスタを見て店舗に来ました!と、言われるように状況までに成長。さらに、高山市のお土産物として、じゃらんに掲載されたり、市役所の公式ページでも紹介されましいた!

そのおかげもあり、2024年4月の改めてのテレビ放送の効果もあってか、3年目入り、一気に年間製造本数が増えていきました。

一つ目の目標!販売数4万本を突破!をした2024年。

当たりくじの効果もあり、SNSにも多く投稿していただき、噂が噂を呼び、高山にきたら「さるぼぼアイス」絶対食べないと!赤い中橋で同じような写真を撮らないと!という商品に2025年現在、なりつつあります。

また、1本買ったら1円、さるぼぼ協会に寄付というのも当初から掲げていまして

2024年、初めて「さるぼぼ組合」に寄付をさせていただきました!

2025年は年間5万本!を計画しながら、現在さらに新しい味の新商品も制作中。

さらに「さるぼぼアイス」を盛り上げていく予定です。

今後とも、応援お願いします!

さるぼぼアイス公式ホームページ

https://sarubobo-ice.com/

さるぼぼアイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/sarubobo_ice/

________________________________________

【運営・企画】

■ゴーアへッドワークス 公式ホームページ

https://www.goaheadworks.com